티스토리 뷰

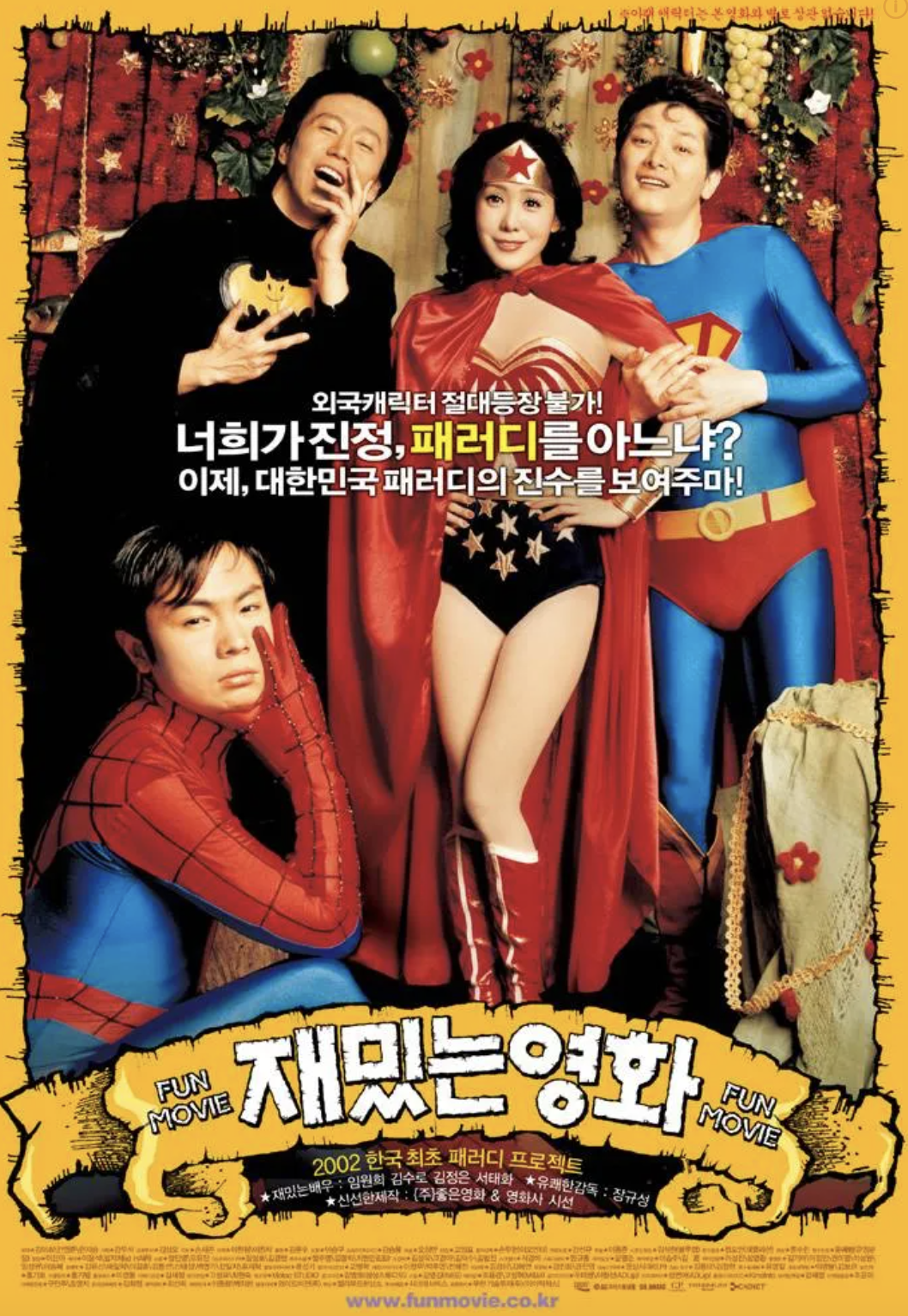

2002년 개봉한 장진 감독의 ‘재밌는영화’는 제목만큼이나 특이하고, 내용은 더 파격적인 작품이다. 기존 장르 문법을 뒤흔드는 이 영화는 메타영화 형식을 통해 코미디, 풍자, 영화 비평을 한꺼번에 엮어내며, 한국형 메타코미디의 원조라 불릴 만한 독보적인 구조를 지닌다. 영화 속 영화, 촬영 현장, 캐릭터의 자기인식, 그리고 이 모든 것이 벌어지는 ‘장소’들은 단순한 배경을 넘어 상징의 장치로 기능하며, 이 영화만의 정체성을 부여한다. 본 리뷰에서는 이 작품이 어떻게 한국형 메타코미디를 개척했는지, 그 핵심인 ‘장소’와 ‘구조’를 중심으로 분석해본다.

장소: 경찰서라는 무대, 영화 산업의 축소판

‘재밌는영화’는 대부분의 주요 사건이 ‘경찰서’에서 벌어진다. 이는 단순한 촬영 배경이 아니라, 영화의 주제와 구조를 상징하는 메타포로 작용한다. 경찰서는 사회의 질서를 유지하는 공간이지만, 영화 속에서는 질서와 혼란이 동시에 존재하는 아이러니한 공간으로 재구성된다. 형사들은 범인을 잡기보다는 대사나 감정을 고민하고, 피의자 대신 감독이 긴장하며 NG를 낸다. 현실과 영화, 법과 허구, 진실과 연기가 이 경찰서라는 하나의 공간 안에서 교차하며, 이질적인 레이어를 만든다.

특히 이 장소는 ‘질서 있는 시스템’과 ‘창작의 혼돈’이 충돌하는 공간이기도 하다. 법적으로 정해진 질문 순서, 조사 방식 등이 영화 제작 과정에서 깨지고, 리허설, 카메라 무빙, 조명 체크가 현실을 덮는다. 마치 사회 전체가 하나의 거대한 영화 세트장처럼 느껴지는 순간이다. 이는 단지 웃음을 위한 장치가 아닌, 한국 사회의 형식주의와 허구성을 꼬집는 풍자이며, 장소를 통해 메시지를 강화한 연출 전략이다.

구조: 메타영화의 전형, 그러나 한국적 해석

‘재밌는영화’는 메타영화의 전형적인 구조를 따른다. 극 중 캐릭터들이 자신이 영화 속 인물임을 인식하고, 카메라 밖의 제작진과 상호작용하며, 영화의 서사 자체에 개입하는 방식이다. 이러한 구성은 ‘영화 속 영화’라는 설정을 통해 구현되며, 관객은 끊임없이 현실과 허구의 경계에서 당황하고 웃음을 터뜨리게 된다.

하지만 이 영화가 특별한 이유는, 그 메타구조에 한국적 상황을 섬세하게 녹여냈기 때문이다. 극 중 감독은 투자자 눈치를 보고, 배우는 감정을 못 잡는다고 타박을 받으며, 조연출은 카메라 앵글보다 투자비 회수를 더 걱정한다. 이 모든 상황은 당시(그리고 지금도) 한국 영화 산업 내부에서 벌어지는 일들을 그대로 반영한 것이다.

게다가 관객의 ‘예상’을 정면으로 거스르는 유머 방식은, 한국 관객이 익숙했던 기승전결 구조를 일부러 비틀어 관습을 낯설게 만든다. 플롯은 계속 중단되고, 인물은 자기 역할에 혼란을 느끼고, 심지어 배우가 ‘내가 왜 이걸 해야 하죠?’라고 말하는 장면은 창작자와 캐릭터, 배우와 스토리의 관계를 재정의한다. 이는 메타영화의 기본 구조를 차용하되, ‘산업 현실’이라는 맥락 속에서 다시 재배열한 장진 감독의 독창성이라 할 수 있다.

의미: 메타코미디를 통한 창작의 본질 탐구

‘재밌는영화’는 단순히 웃기는 영화가 아니다. 오히려 웃음 뒤에 오는 불편함과 성찰이 더 오래 남는 작품이다. 형식은 가볍고 유쾌하지만, 그 안에 담긴 질문은 무겁고 근본적이다. ‘영화는 왜 만드는가?’, ‘감정은 연기될 수 있는가?’, ‘현실과 허구는 어떻게 구분되는가?’ 같은 질문들은 장면마다 자연스럽게 던져진다.

이러한 질문은 관객이 영화를 수동적으로 소비하지 않고, 능동적으로 해석하게 만든다. 관객은 이 영화가 말하는 모든 레이어 속에서 ‘나 자신’의 태도도 돌아보게 된다. 무언가를 웃으며 소비하면서도, 그것이 무엇을 말하고 있었는지를 뒤늦게 곱씹게 되는 것이다. 이는 코미디라는 장르가 단순 오락을 넘어, 사회적/철학적 도구가 될 수 있음을 보여주는 대표 사례다.

그리고 이 모든 것은 결국 장소와 구조 덕분에 가능했다. 경찰서라는 틀 안에 현실과 영화가 겹쳐지고, 메타영화라는 구조 안에 제작 현실이 스며들며, ‘재밌는영화’는 단순한 실험작이 아닌, 하나의 선언이 된다. 한국 영화도 이제 메타적 실험과 사회적 통찰을 할 수 있다는 선언 말이다.

결국 ‘재밌는영화’는 한국형 메타코미디의 효시이자, 현재까지도 회자되는 유일무이한 실험작이다. 장진 감독은 이 영화를 통해 웃음을 무기로 진지함을 말하고, 허구 속에서 현실을 드러냈다. 2024년 지금 다시 이 영화를 본다면, 그 구조적 참신함은 여전히 유효하며, 오히려 더 많은 해석의 여지를 안겨준다. 웃기지만 의미 있는, 장진표 영화적 질문은 여전히 현재 진행형이다.